дёәеҲӣж–°йҳ…иҜ»еҪўејҸпјҢж·ұеҢ–еӯҰз”ҹеҜ№з»Ҹе…ёж–ҮеӯҰдҪңе“Ғзҡ„зҗҶи§ЈпјҢжҸҗеҚҮиӢұиҜӯиЎЁиҫҫгҖҒи·Ёж–ҮеҢ–зҗҶи§ЈдёҺеӣўйҳҹеҚҸдҪңиғҪеҠӣпјҢеӨ–еӣҪиҜӯеӯҰйҷ�24зә§зҝ»иҜ‘зҸӯдәҺиҝ‘ж—ҘдёҫеҠһдәҶгҖҠе“Ҳе…ӢиҙқеҲ�В·иҙ№жҒ©еҺҶйҷ©и®°гҖӢи§’иүІжү®жј”дё»йўҳжҙ»еҠЁгҖӮеҗҢеӯҰ们д»Ҙе°Ҹз»„дёәеҚ•дҪҚпјҢйҖүеҸ–е°ҸиҜҙдё�вҖ�жңЁзӯҸи®әйҒ“вҖ�гҖ�вҖ�еӣҪзҺӢдёҺе…¬зҲөиЎҢйӘ�вҖ�гҖ�вҖ�е“Ҳе…ӢеҶ…еҝғзӢ¬зҷҪвҖ�зӯүз»Ҹе…ёеңәжҷҜпјҢеңЁзІҫиҜ»ж–Үжң¬зҡ„еҹәзЎҖдёҠиҝӣиЎҢеҸ°иҜҚзҝ»иҜ‘дёҺеү§жң¬жү“зЈЁпјҢ并жңҖз»Ҳз”ЁиӢұиҜӯиҝӣиЎҢдәҶз”ҹеҠЁжј”з»ҺгҖӮжӯӨж¬Ўжҙ»еҠЁз”ұеҙ”йӣЁжңҰиҖҒеёҲз»„з»ҮжҢҮеҜјгҖ�

еңЁгҖҠе“Ҳе…ӢиҙқеҲ�В·иҙ№жҒ©еҺҶйҷ©и®°гҖӢи§’иүІжү®жј”еҮҶеӨҮдёӯпјҢеҗҢеӯҰ们еӣҙеқҗз ”иҜ»е…ій”®жғ…иҠӮгҖӮеӨ§е®¶ж·ұе…Ҙеү–жһҗе“Ҳе…Ӣж’•жҜҒе‘ҠеҸ‘дҝЎж—¶зҡ„еҶ…еҝғзӢ¬зҷҪпјҢзҗҶи§Је…¶д»ҺзӣІд»ҺеҲ°иүҜзҹҘи§үйҶ’зҡ„жҲҗй•ҝиҪЁиҝ№пјӣйҖҡиҝҮе“Ғе‘і"жңЁзӯҸи®әйҒ“"дёӯеҗүе§ҶдёҺе“Ҳе…Ӣзҡ„еҜ№иҜқпјҢдҪ“дјҡи·Ёи¶Ҡз§Қж—Ҹзҡ„жғ…и°Ҡе»әжһ„пјӣеңЁи§Јжһ�"еӣҪзҺӢдёҺе…¬зҲ�"иЎҢйӘ—жғ…иҠӮж—¶пјҢйўҶжӮҹ马е…ӢВ·еҗҗжё©еҜ№зӨҫдјҡзҡ„е°–й”җжү№еҲӨгҖӮиҝҷж¬Ўж·ұеәҰз ”иҜ»дёҚд»…дёәиЎЁжј”жіЁе…ҘзҒөйӯӮпјҢжӣҙи®©еҗҢеӯҰ们еңЁж–Үжң¬з»ҶиҜ»дёӯе®ҢжҲҗдәҶдёҺз»Ҹе…ёзҡ„ж·ұеәҰеҜ№иҜқгҖ�

еҙ”иҖҒеёҲеңЁзӮ№иҜ„дёӯиҜҙпјҡвҖ�еҪ“еҗҢеӯҰ们з«ҷдёҠеҸ°пјҢ他们е°ұдёҚеҶҚжҳҜиҮӘе·ұпјҢиҖҢжҳҜе“Ҳе…ӢпјҢжҳҜеҗүе§ҶпјҢжҳҜжҢЈжүҺеңЁж—¶д»ЈжҙӘжөҒдёӯзҡ„зҒөйӯӮгҖӮйҖҡиҝҮжү®жј”е“Ҳе…ӢпјҢдәІеҸЈиҜҙеҮ�вҖҳAll right, then, I'll go to hellвҖ�пјҲеҘҪеҗ§пјҢйӮЈжҲ‘е°ұдёӢең°зӢұеҘҪдәҶпјүпјҢеҗҢеӯҰ们жүҚзңҹжӯЈи§Ұж‘ёеҲ°дәҶйӮЈз§Қи¶…и¶Ҡж—¶д»Јзҡ„дәәжҖ§е…үиҫүдёҺйҒ“еҫ·еӢҮж°”гҖӮиҝҷз§ҚжІүжөёејҸзҡ„дҪ“йӘҢпјҢиҝңжҜ”еҚ•зәҜзҡ„ж–Үжң¬йҳ…иҜ»жқҘеҫ—жӣҙдёәйңҮж’јгҖ�

жң¬ж¬Ўжҙ»еҠЁйҖҡиҝҮи§’иүІжү®жј”иҝҷдёҖж–°йў–еҪўејҸпјҢжһҒеӨ§ең°и°ғеҠЁдәҶеҗҢеӯҰ们зҡ„еҸӮдёҺзғӯжғ…дёҺеҲӣйҖ еҠӣгҖӮеңЁеү§жң¬ж”№зј–гҖҒеҸ°иҜҚжү“зЈЁе’ҢиҲһеҸ°иЎЁжј”зҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢеҗҢеӯҰ们дёҚд»…еҠ ж·ұдәҶеҜ№е°ҸиҜҙжғ…иҠӮгҖҒдәәзү©жҖ§ж је’Ңдё»йўҳжҖқжғізҡ„зҗҶи§ЈпјҢжӣҙеңЁе®һи·өдёӯй”»зӮјдәҶиӢұиҜӯеҸЈиҜӯиЎЁиҫҫгҖҒж–Үжң¬еҲҶжһҗдёҺи·Ёж–ҮеҢ–жҲҸеү§иЎЁзҺ°еҠӣгҖӮеҗ„е°Ҹз»„зҡ„иЎЁжј”йЈҺж јеҗ„ејӮпјҢжңүзҡ„еҝ е®һдәҺеҺҹи‘—зҡ„зІҫзҘһпјҢжңүзҡ„еҲҷе·§еҰҷиһҚе…ҘдәҶзҺ°д»Ји§Ҷи§’зҡ„иҜ йҮҠпјҢеңЁдәӨжөҒдёҺзў°ж’һдёӯжӢ“е®ҪдәҶж–ҮеӯҰи§ЈиҜ»дёҺзҝ»иҜ‘е®һи·өзҡ„и§ҶйҮҺгҖӮжҙ»еҠЁжҲҗеҠҹең°е°ҶиҜӯиЁҖеӯҰд№ гҖҒж–ҮеӯҰйүҙиөҸгҖҒзҝ»иҜ‘е®һи·өе’ҢиүәжңҜиЎЁзҺ°иһҚдёәдёҖдҪ“пјҢдё�вҖ�еҖЎйҳ…иҜ�-еЎ‘еӯҰйЈ�вҖ�жіЁе…ҘдәҶж–°зҡ„жҙ»еҠ�гҖ�

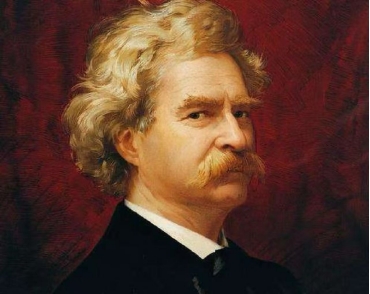

дҪңиҖ…з®Җд»�

马е…ӢВ·еҗҗжё©пј�1835-1910пјүпјҢеҺҹеҗҚеЎһзјӘе°”В·е…°йңҚжҒ©В·е…ӢиҺұй—Ёж–ҜпјҢжҳҜзҫҺеӣҪж–ҮеӯҰеҸІдёҠиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„дҪң家гҖҒе№Ҫй»ҳеӨ§еёҲпјҢиў«иӘүдёәвҖңзҫҺеӣҪж–ҮеӯҰд№ӢзҲ¶вҖқгҖӮ其笔еҗҚвҖң马е…ӢВ·еҗҗжё©вҖқжәҗдәҺеҜҶиҘҝиҘҝжҜ”жІідёҠзҡ„йўҶиҲӘе‘ҳжңҜиҜӯгҖӮд»–ж—©е№ҙдё°еҜҢзҡ„з»ҸеҺҶпјҢе°Өе…¶жҳҜж°ҙжүӢз”ҹж¶ҜпјҢдёәе…¶еҲӣдҪңжҸҗдҫӣдәҶж·ұеҺҡеә•и•ҙгҖӮд»–зҡ„дҪңе“Ғд»Ҙй”җеҲ©зҡ„зӨҫдјҡи§ӮеҜҹгҖҒиҫӣиҫЈзҡ„е№Ҫй»ҳи®ҪеҲәе’ҢйІңжҙ»зҡ„еҸЈиҜӯеҢ–иҜӯиЁҖи‘—з§°пјҢж·ұеҲ»ең°жҸҸз»ҳдәҶеҚҒд№қдё–зәӘзҫҺеӣҪзҡ„зӨҫдјҡеӣҫжҷҜпјҢд»ЈиЎЁдҪңгҖҠе“Ҳе…ӢиҙқеҲ©В·иҙ№жҒ©еҺҶйҷ©и®°гҖӢжӣҙиў«жҺЁеҙҮдёәзҫҺеӣҪж–ҮеӯҰзҡ„йҮҢзЁӢзў‘гҖ�

дҪңе“Ғз®Җд»�

гҖҠе“Ҳе…ӢиҙқеҲ�В·иҙ№жҒ©еҺҶйҷ©и®°гҖӢжҳҜ马е…ӢВ·еҗҗжё©дә�1884е№ҙеҮәзүҲзҡ„й•ҝзҜҮе°ҸиҜҙпјҢиў«е№ҝжіӣи§ҶдёәзҫҺеӣҪж–ҮеӯҰзҡ„з»Ҹе…ёд№ӢдҪңгҖӮе°ҸиҜҙд»Ҙе°‘е№ҙе“Ҳе…ӢВ·иҙ№жҒ©зҡ„第дёҖдәәз§°и§Ҷи§’еҸҷиҝ°пјҢи®Іиҝ°дәҶд»–дёәйҖғйҒҝж–ҮжҳҺж•ҷеҢ–зҡ„жқҹзјҡе’Ңй…’й¬јзҲ¶дәІзҡ„иҷҗеҫ…пјҢеҲ¶йҖ жӯ»дәЎеҒҮиұЎеҗҺйҖғдәЎпјҢ并дёҺжёҙжңӣиҮӘз”ұзҡ„й»‘еҘҙеҗүе§ҶзӣёйҒҮпјҢдәҢдәәд№ҳжңЁзӯҸжІҝеҜҶиҘҝиҘҝжҜ”жІійЎәжөҒиҖҢдёӢзҡ„еҶ’йҷ©ж•…дәӢгҖӮиҝҷйғЁдҪңе“ҒиҝңдёҚжӯўдәҺе°‘е№ҙеҶ’йҷ©пјҢе®ғйҖҡиҝҮе“Ҳе…ӢеӨ©зңҹжңӘеҮҝзҡ„и§Ҷи§’пјҢж·ұеҲ»жҸӯйңІе№¶жү№еҲӨдәҶеҪ“ж—¶зҫҺеӣҪзӨҫдјҡйЎҪеӣәзҡ„з§Қж—Ҹжӯ§и§ҶдёҺиҷҡдјӘзҡ„йҒ“еҫ·дјҰзҗҶгҖӮе°ҸиҜҙжңҖж ёеҝғзҡ„еҶІзӘҒеңЁдәҺе“Ҳе…ӢеҶ…еҝғзҡ„жҢЈжүҺпјҢжңҖз»Ҳд»–йҖүжӢ©йҒөеҫӘиҮӘ然зҡ„иүҜзҹҘпјҢеё®еҠ©еҗүе§ҶдәүеҸ–иҮӘз”ұпјҢе®ҢжҲҗдәҶеҜ№и…җжңҪзӨҫдјҡ规иҢғзҡ„еҸӣйҖҶгҖӮе…¶еҜ№дәәжҖ§гҖҒиҮӘз”ұдёҺз§Қж—Ҹе…ізі»зҡ„ж·ұеҲ»жҺўи®ЁпјҢиҮід»Ҡд»Қе…·жңүејәеӨ§зҡ„зҺ°е®һж„Ҹд№үгҖ�

е°ҸиҜҙж·ұеҲ»еҲ»з”»дәҶе“Ҳе…ӢдёҺеҗүе§ҶеңЁжјӮжөҒдёӯе»әз«Ӣзҡ„зҸҚиҙөеҸӢи°ҠгҖӮ他们жІҝйҖ”йҒӯйҒҮдәҶеҪўеҪўиүІиүІзҡ„дәәзү©пјҢеҰӮиҷҡдјӘзҡ„вҖңеӣҪзҺӢвҖқдёҺвҖңе…¬зҲөвҖқпјҢдәІиә«з»ҸеҺҶдәҶзӨҫдјҡзҡ„ж¬әиҜҲгҖҒжҡҙеҠӣдёҺж„ҡжҳ§гҖӮе“Ҳе…ӢеңЁдёҚж–ӯзҡ„жҖқжғіж–—дәүдёӯпјҢйҖҗжёҗи®ӨиҜҶеҲ°еҗүе§Ҷзҡ„е–„иүҜгҖҒжҷәж…§дёҺе°ҠдёҘпјҢ并жҜ…然еҶіз„¶ең°еҸҚжҠ—вҖңе‘ҠеҸ‘еҗүе§ҶвҖқзҡ„зӨҫдјҡ规и®ӯгҖӮж•…дәӢзҡ„з»“е°ҫпјҢеҗүе§ҶиҷҪеӣ жұӨе§ҶВ·зҙўдәҡзҡ„жҲҸеү§жҖ§вҖңиҗҘж•‘вҖқиҖҢиҺ·еҫ—иҮӘз”ұпјҲеҘідё»дәәзҡ„йҒ—еҳұпјүпјҢдҪҶе“Ҳе…ӢйҖүжӢ©еҶҚж¬ЎвҖңйҖғзҰ»вҖқпјҢдёҚж„ҝиў«жүҖи°“зҡ„вҖңж–ҮжҳҺвҖқжүҖй©ҜеҢ–пјҢеқҡе®ҲдәҶд»–жүҖеҗ‘еҫҖзҡ„иҮӘз”ұзІҫзҘһгҖ�

зЁҝ件жқҘжәҗпјҡеӨ–еӣҪиҜӯеӯҰйҷўз»јеҗҲиӢұиҜӯж•ҷз ”е®ӨгҖҒж–ҮеӯҰеӣўйҳ�

еӣҫзүҮжқҘжәҗпј�24зҝ»иҜ‘зҸӯйҷҲз‘һй‘«

йғЁеҲҶеӣҫзүҮжқҘжәҗдәҺзҪ‘з»ңпјҢдҫөжқғеҲ�